= 1 我が心を統制する =

エスプリ画のデッサンを通じて、美しい芸術の創作に取り組む一つの意義は、自身の確固たる価値観を構築して、社会の健全な発展と生命の繁栄に貢献すること。では、今の時代を生きる上での必要な価値観とはどのようなものでしょうか?

それは、美・善・真の探求に励み、物事の本質的な意味を悟ることで、より深く理解できるようになります。ただ漫然と暮らすのではなく、変化する世界の中で人々の現実感を捉え「今の時代にどう生きるべきか?」を真摯に考えて、自らの理想を明確にすることが大切です。

理想の価値観を掲げた上で、実行の計画を練り、自分を信じていいのか悪いのかを決しかねて強い意志と冷徹な批評とが互いに戦う中で、行動の目的を明確にしてゆく。そして、行動を起こし、その計画の誤りや至らなさに気づいた時は率直に修正する。この努力の積み重ねによって、自分自身の信念や価値観(内的基準)も定まってきます。

【中心統合的な思索】

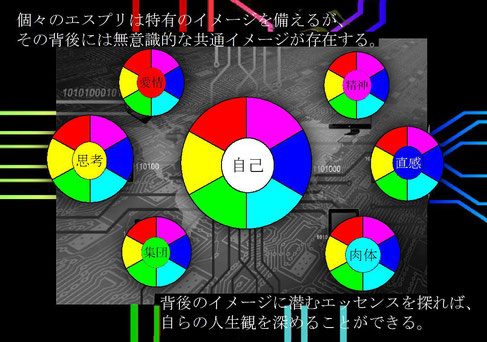

通常、心の世界では、私たちの自己意識が司令塔となり、6つのマインド機能(直観・精神・思考・肉体・愛情・集団)を上手に統制しています。ここでは、マインド機能の訴えが起案であり、自己意識の決定が帰結になります。

それぞれのマインド機能は、心の世界を変化や姿を成立させるもとの範型としての本質性があり、私たちの人生そのものにつながっています。たとえば、思考機能による「どう学習するか」、愛情機能による「どう愛するか」、集団機能による「どう働くか」などの特徴があり、人生における一つ一つの事柄を突き詰めていくと「どう生きるべきか?」という一つの人生観に辿りつきます。

自らの理想を明確にしつつ、「どう生きるべきか?」を素直に考えて、さまざまな活動を展開していくと、心の多面的な機能が活性化してきます。

そして、私たちの自己意識が人生の長い道の途中途中で、どのような事柄(友情、受験、健康、恋愛、仕事、結婚など)に重点をおくのかを多様な視点から考えていくことで、それぞれのマインド機能が各自の役割を果たそうと活発に働くようになります。

【心の中心と周辺の関係】

人間の自己意識は、自分が一人の「私」として、自分自身に向かって「私」だと告知できる存在であり、もっぱら自分自身の生命の営みを知覚しています。一方、心に浮かぶマインド機能の声は、どこか自分とは思えない客観さがある。

このような内部世界において、私たちの「どう生きるべきか?」という思索は、1つの自己意識と6つのマインド機能が相関関係をなして行われる中心統合的な思索と言えます。

人間の心の世界において、自己意識が主我として存在し、6つのマインド機能が本質的な意味である程度自律的な働きをするとすれば、私たちの自己意識と6つのマインド機能との関係をどのように考えるべきでしょうか?

私たちの自己意識がその自由意志をいかんなく発揮するには、個々のマインド機能の助けをかりる必要になります。たとえば、思春期にある青年の自己意識が「恋愛」を望んだとき、「愛情機能」が有するロマンスに満ちた認識力、繊細な表現力、豊かな共感力、献身的な継続力などの能力を必要とする、という具合です。

このように、人間の人格的根幹は、自己意識と各マインド機能との相互依存の関係にて成立しています。しかしながら、その相互依存とは平等性を意味するわけではなく、通常、自己意識が最終的な決定権を有しています。自己意識のリーダーシップがなければ、自らの心の世界を支配できなくなるからです。

【内的基準構築による統制】

私たちの心の世界において、中心の自己意識から見た場合、周辺のマインド機能との関係における葛藤は、生まれた生活環境に適応する中での選択と行動の正当性にて発生します。

私たちの自己意識が、「今の時代、この地球(この国、この民族、この地域、この家庭など)でどう生きるべきか?」と考えて、統括的な判断をしようとする場合、その判断には意味のある行動の根拠が必要になります。それぞれのマインド機能の訴えに対して、自己意識が説得できるだけの大義を有さなければ、心の世界にさまざまな争いが生まれて、心の統制が難しくなるからです。

従って、私たちの自己意識は、自分の理想や信念を明確にする必要性に迫られます。そして、自分の生まれ育った文化や生活環境に適応しながら、経験的な学習を進めたり、物事の道理を考えたり、理想のセルフイメージを形成したり、と自身の生き方を明確にする努力を続けることになります。